CAPSULES HISTORIQUES

|

Au temps des bateaux à vapeur sur la rivière Yamaska (2ième partie) « Le Notre-Dame se glorifiait aussi de la beauté de sa forme. Quelques familles de la ville possèdent encore une photographie, prise par M. Sauvageau, le jour du lancement, où le vapeur montre ses lignes architecturales au-dessus de la masse des quatre mille personnes qui l’entourent. » « A l’instar des directeurs des grandes compagnies de navigation, M. Kéroack entretient le public des allées et venues de son « steamer » et sollicite la clientèle. J’ai sous les yeux la feuille de prix du voyage – première et deuxième cabine – entre les divers ports. Il organisera des croisières qui « dérouleront des paysages enchanteurs aux yeux des touristes : ici, les maisonnettes simples, mais propres de nos bons habitants; là, les épis se courbant sous les caresses de la brise; tantôt de vastes champs sans arbres, tantôt de charmants bosquets; et, dans l’éloignement, la flèche d’un clocher scintillant dans l’azur foncé d’une montagne…, bref, partout quelque chose de calme comme les eaux de l’Yamaska, de doux comme la clarté de la lune dans une nuit d’été, enfin quelque chose qui se ressent, mais ne se définit pas ». Les passagers, à l’âme moins poétique, battaient les cartes au salon et jouaient au dix. » « Les plus belles choses ont le pire destin! Un jour le Notre-Dame s’obstina, rétif, dans un repos gros de danger, à cinq cent pieds de la digue. L’émoi fut immense par toute la ville, et ce qui ajouta à l’horreur de la situation fut la perte de confiance qui, pénétrant à la même heure dans les esprits et effaçant les espérances maritimes y laissa pénétrer une méfiance fatale. C’était l’indice d’un trépas prochain. Déconsidéré, dédoré, morne, le bateau de M. Kéroack n’eut plus qu’une misérable vie intermittente. Mis en loterie, sans succès, il finit par le feu en mai 1873. Le foyer étant en dehors de la ville, les pompes ne furent pas réquisitionnées et c’est presque sans lutte que périt une propriété, riche d’espérance et d’insuccès, estimée à 7 000 dollars et ne jouissant d’une assurance-feu que pour la moitié de ce chiffre. La pensée longtemps caressée d’une navigation commerciale, sur l’Yamaska ne survécut pas au désastre du Notre-Dame. » Monsieur Léo Traversy dans son histoire de La paroisse de St-Damase, nous signale une référence pertinente pour le sujet qui nous intéresse. C’est un article publié dans le journal La Voix de l’Est, du 24 mai 1961. « Le vapeur Notre-Dame, saison 1872 – De St-Hyacinthe à St-Césaire et St-Damase, les mardis et jeudis à 4h.30 p.m; de St-Césaire à St-Hyacinthe, les jeudis à sept heures a.m; de St-Hyacinthe à St-Pie, les mardis à 4h.30 p. m; et les samedis à cinq heures p.m; de St-Pie à St-Hyacinthe, les samedis à 7h30 et les lundis des mois de mai, et août, le vapeur laissera St-Pie les samedis soir vers huit heures à moins de nécessité contraire; de St-Pie à St-Césaire, les mardis à 6h.30 p.m; de St-Césaire à St-Pie, les vendredis à neuf heures a.m. De St-Hyacinthe à St-Césaire et vice-versa : billet simple : pont, 50 centins, cabine : 60 centins. Billets de retour, pont : 60 centins et cabine : 75 centins. – De St-Hyacinthe à St-Pie et St-Damase et vice-versa : billet simple, pont : 30 centins; cabine : 40 centins : billet de retour : pont 40 centins et cabine : 50 centins. Le vapeur partira aux heures indiquées et n’arrêtera qu’aux ports ci-dessus désignés; si on désire débarquer ou embarquer à La Pointe, il faudra payer 10 centins en plus du tarif. » À partir d’un inventaire du journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe, nous retrouvons plusieurs autres bateaux à vapeur qui ont navigué sur la rivière Yamaska : Il y a eu en 1873 le Thompson et le Pic Nic, en 1876 le Progrès de Saint-Césaire, en 1877 le Dwaine, en 1884 le Henry, en 1889 L’Aigle, Le Roy et Le Lily, puis en 1899 le St-Louis, et finalement en 1901 le Blanchard. Vers 1900, avec l’arrivée des bateaux à gazoline, disparurent totalement de la rivière Yamaska les bateaux à vapeur. Gilles Bachand © Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux

|

||

|

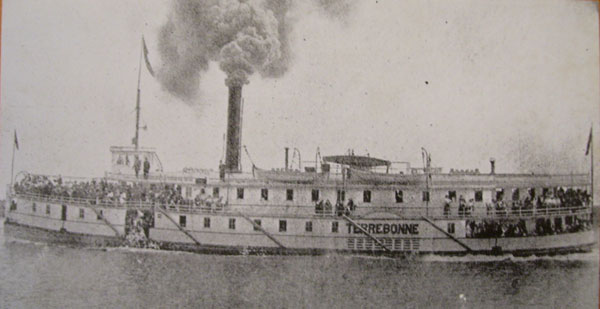

©Archives de la SHGQL Le Terrebonne naviguait à la même époque sur la rivière Richelieu |

||

© 2021 Tous droits réservés. Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux.